Analoge Bildbearbeitung

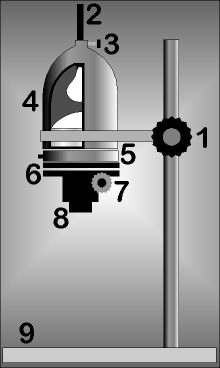

Schematische Darstellung eines Vergrößerers. 1) Höhenverstellung, 2) Stange zur Positionierung der Lampe, 3) Sicherung dieser Einstellung, 4) Lampengehäuse, 5) Filterschublade, 6) Negativbühne, 7) Fokussierung, 8) Objektiv, 9) Grundbrett

(Überarbeitet: 18.05 25) „Bilder bearbeiten? Nö! Das gab es doch früher schliesslich auch nicht!“

Bei Diskussionen zum Thema Für und Wider Bildbearbeitung treffe ich recht häufig auf Leute, die glauben, dass es früher (in Analogistan) keine Bildbearbeitung gegeben habe.

Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar, weil der durchschnittliche Fotoamateur damals meist gar nichts davon mitbekommen hat und mittlerweile viele diese Zeit überhaupt nicht mehr erlebt haben.

Aber die Annahme, das es zu Zeiten der Analogfotografie keine Bildbearbeitung gab oder diese nur wenigen Spezialisten zur Verfügung stand, ist falsch!

Es gab im Gegenteil auch schon in der analogen Fotografie auf Negativfilm (Farbe und SW) nahezu kein unbearbeitetes Bild. (Mal ganz davon abgesehen, dass Photoshop jetzt auch schon 35+ Jahre alt ist und seinen Ursprung in der Bearbeitung analoger Fotografien hat.)

Ich habe das zum Anlass genommen, mal ein wenig über das analoge Verfahren zu schreiben. Hier meine persönliche Antwort zu dem Thema (in einer etwas ausführlicheren Version):

Analoge Bilder und Bearbeitung

Es ist gar nicht notwendig, dass ich bei dieser Thematik analoge Bilder und Bearbeitung auf die Vorfahren schaue, denn zu der Zeit habe ich ja auch schon fotografiert. Ich habe da also meine eigenen Erfahrungen sammeln können.

Kleinildfilm und eine (heutzutage kleine) Speicherkarte, 36 contra 2000 Aufnahmen. Für den Preis eines Films bekomme ich heutzutage zwei oder drei dieser Speicherkarten.

Vielleicht sollte ich zuerst aufzeigen, wie damals analoge Bilder entstanden, denn mittlerweile kann man das Wissen darüber ja nicht mehr als selbstverständlich ansehen.

Zu den analogen Zeiten hat die überwiegende Mehrheit auf Negativfilm fotografiert (wenn man mal von der kleinen Gruppe der Dia- und Polaroid- Fotografen absieht). Color-Negativfilme wurden in den 80er und 90er Jahren wohl überwiegend verwendet, aber natürlich wurden auch weiterhin viele Schwarz-Weiß-Filme eingesetzt.

Nach der Belichtung und Entwicklung waren auf dem Negativfilm die dunklen Bereiche des Motivs hell bzw. mehr oder weniger transparent und die hellen Bereiche des Motivs dunkel (intransparent) .

Beim anschließenden Vergrößern fiel Licht durch das Negativ und wurde mit einem Objektiv auf ein Blatt Vergrößerungspapier projiziert.

Die lichtempfindliche Beschichtung dieses Papiers wurde durch das Licht des Vergrößerers beim anschließenden Bad im Entwickler dunkel bzw. schwarz. Dagegen blieben unbelichtete oder nur schwach belichtete Bereiche des Fotopapiers hell bzw. weiß.

Durch das zweimalige Umkehren der Helligkeiten (einmal bei der Belichtung/Entwicklung des Films und einmal bei der Belichtung/Entwicklung des Papiers) entstand so als Ergebnis ein positives Bild auf dem Fotopapier.

Gerade auch im SW-Bereich gab es für die gezielte Ausarbeitung eines Negativs (die die Besonderheiten der jeweiligen Belichtung und der Bildvorstellung des Fotografen berücksichtigte) viele verschiedene Techniken, vom Zonensystem zur kontrollierten Belichtung und Entwicklung der Filme über das selektive Aufhellen oder Abdunkeln einzelner Bildbereiche mit Nachbelichten und Abwedeln beim Vergrößern (Dodge & Burn, bei Photoshop findet man das heute noch in der Werkzeugleiste) bis hin zum Schwamm, mit dem dann mit Entwickler oder warmen Wasser einzelne Bildbereiche auf der Vergrößerung verstärkt oder abgeschwächt wurden.

Ich habe damals meine Bilder sowohl in SW also auch in Farbe gezielt selber ausgearbeitet. (Und nicht nur meine Aufnahmen, sondern auch die Bilder anderer als Auftragsarbeit, was mir zumindest zum Teil mein Studium finanzierte.)

Dodge & Burn, was ist das?

Mit der Belichtungszeit und der Blende konnte ich in meiner Dunkelkammer beim Vergrößern die Helligkeit des Papierbildes verändern. Das war ganz genauso wie beim Fotografieren auf Film, je mehr mehr Licht auf das Fotopapier kam, desto dunkler wurde das Ergebnis.

Die Helligkeit liess sich so also ganz gut steuern.

Und mit unterschiedlichen Papiersorten und unterschiedlichen Entwicklertypen konnte ich auch den Kontrast des Bildes beeinflussen. Bei einige Papiersorten ging das auch über Farbfilter, die ich beim Vergrößern verwendete (Multigrade).

Beide Veränderungen geschahen aber nur global für das Gesamtbild. Das war ganz ähnlich wie heutzutage die Steuerung der Bildausarbeitung in den Grundeinstellungen von Lightroom Classic CC.

Aber machmal wollte ich das Bild auch lokal beeinflussen.

Ich wollte ja vielleicht einzelne Bereiche mehr ins Dunkle zurückdrängen und andere durch eine hellere Wiedergabe hervorheben. Dafür benötigte ich Werkzeuge, die sich nur auf die jeweils gewünschten Bildpartien auswirken.

Heutzutage würde ich dazu in erster Linie die Maskierungswerkzeuge von Lightroom nutzen, in der Dunkelkammer kamen dagegen spezielle Hilfsmittel zum Einsatz.

Abwedeln

Mir standen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung,

Ich konnte einfach ein Objekt in den Lichtstrahl des Vergrößerers zwischen Objektiv und Fotopier halten.

Damit auch innere Bereiche des Bildes unabhängig vom Bildrand beeinflusst werden konnten, nahm ich (wie Generation von Fotografen vor mir) ein Stück schwarzer Pappe, das an einem Draht befestigt war. Der Draht war so dünn, daß er so gut wie keine Auswirkung auf das Bild hatte.

Durch die Pappe dagegen fiel dann ein Schatten auf einen Bereich des Papiers und die davon überlagerten Bildpartien erhielten weniger Licht und blieben deshalb heller.

Damit das ganze nicht durch eine harte Schattenkante auffiel, hielt ich die Pappe mehr oder weniger weit oben in den Lichtstrahl des Vergrößerers, dadurch wurde ihr Schatten diffuser. Und zusätzlich versuchte ich, über eine leichte Bewegung der Pappe einen weichen Rand zu erzeugen. (Dadurch wurde der Draht dann auch meist gänzlich unsichtbar im Bild.)

Durch die Bewegung der Pappe am Draht ist auch die deutsche Bezeichnung entstanden, man spricht von „Abwedeln“. Im Englischen nennt man es „to dodge“.

Manchmal musste ich mehrere Stellen im Bild auf diese Art „Abwedeln“. Dann war es meist einfacher, die Gesamtbelichtungszeit des Fotopapiers in mehrere kleine Teile zu unterteilen. Eine Schaltuhr für den Vergrößerer, die jede Sekunde einzeln mit einem deutlich hörbaren „Tick“ verkündete, war dann ein sehr wichtiges Hilfsmittel, um das Abwedeln wiederholbar steuern zu können.

Man wollte ja auch mal mehrere Vergrößerungen eines bestimmten Negativs anfertigen.

Nachbelichten

Sollte dagegen ein Bildbereich im Verhältnis dunkler werden als der Rest des Bildes, so konnte ich mit einer geeigneten Form gezielt an eine Stelle Licht geben, während der Rest des Papiers vor weiterer Belichtung geschützt wurde.

Man spräche deshalb auch von „Nachbelichten“ (to burn)

Die Form habe ich häufig mit den Händen gebildet, weil Ich so relativ flexibel und vor allem schnell passende Öffnungen erzielen konnte. Die Alternative war auch hier eine lichtdichte Pappe mit einer entsprechend hinein geschnittenen (oder gerissenen) Öffnung.

Auch in diesem Fall wurde die Öffnung oft ein wenig weiter oben im Strahlengang, nah am Objektiv, sanft bewegt, damit die Ränder der Öffnung weich abgebildet wurden.

Ich hatte durch mein Studium an der Folkwang-Schule (damals vorübergehend unter den Fittichen der UNI/GHS Duisburg-Essen) das große Glück, das Farblabor meines Fachbereichs nutzen zu können. Und so konnte ich auch als armer Student im Bereich der Farbfotografie meine Bilder selber ausarbeiten.

Auch da liess sich mit Abwedeln und Nachbelichten das spätere Bild beeinflußen.

Bei SW nutzte ich im „nassen“ Bereich der Dunkelkammer auch noch andere Techniken, um das spätere Bild an meine Vorstellung anzupassen, z.B. den Schwamm.

Schwamm

Um die Kontraste zu beeinflussen, konnte ich bei Multigradepaier auch das gesamte Bild oder Teile davon (abwedelnd/nachbelichtend) mit unterschiedlich gefiltertem Licht belichten. War etwas tricky, aber es funktionierte.

Und das Fotopapier lies sich auch in unterschiedlichen Entwicklern ausarbeiten, die den Kontrast des Bildes jeweils anders beeinflussten. Das ging auch nacheinander, um so die Eigenschaften der verschiedenen Entwickler zu mischen. War aber teuer, weil man den zweiten Entwickler immer mit den Rückständen des Ersten verunreinigte und öfter neu ansetzen musste.

Mit einer anderen Vorgehensweise konnte ich ebenfalls lokalen Einfluß auf einzelne Bildbereiche nehmen. Dazu wurde das noch feuchte Blatt Fotopapier aus dem Entwickler genommen und auf eine unempfindliche Unterlage (meist eine Glasscheibe) gelegt.

Einzelne Bereiche wurden dann mit einem Schwamm mit Entwickler (zum Verstärken) oder Wasser (zum Reduzieren) „bearbeitet“.

Solche Eingriffe gingen bei Farbnegativen aber in der Regel nicht.

Generell waren diese Schritte sehr aufwändig, oft wurde nur mit Nachbelichten und Abwedeln gearbeitet. Das war alles in allem recht zeitintensiv, vor allem gab es kein „Undo“ und auch keinen Schritt zurück im Lightroom-Protokoll.

Und die „Entwicklungsrezepte“ musste man, um später eine möglichst ähnliche neue Vergrößerung anzufertigen, von Hand notieren.

Keine Dunkelkammer? Kein Problem!

Aber natürlich hatte damals nicht jeder ein eigene Dunkelkammer..

Das war aber auch nicht zwingend nötig, auch dem „normalen“ Fotoamateur wurde geholfen. Dabei war es eine große Hilfe, daß der Farbnegativfilm recht kräftige Belichtungsabweichungen mehr oder weniger klaglos vertrug.

Wenn die Filme dann zum Entwickeln und Vergrößern abgegeben wurde, nutzte das Labor diesen Spielraum um die Bilder zu optimieren (wie wir sehen werden: nicht ganz uneigennützig).

Mein kostenloser „Fotolehrgang im Internet“ ist zwar mittlerweile stark auf digitale Fotografie ausgerichtet, Aber wer selber seine Filme entwickeln und Vergrößerungen machen möchte, findet dort „immer noch“ ein recht umfangreiches Kapitel zum Thema „eigene Dunkelkammer„.

In meinen Fotokursen an verschiedenen Volkshochschulen (mit denen ich mir damals zum Teil mein Studium verdiente) habe ich dazu jedesmal mit den Teilnehmern ein Experiment gemacht In diesen analogen Grundlagen-Fotokursen zu Fotografie und Labor habe ich in einer der Kursstunden gemeinsam mit den Teilnehmern einen Film als Belichtungsreihe belichtet.

Die Belichtungsreihe

Die Kamera wurde dazu mit einem Stativ auf einen Motivauschnitt „aus dem Fenster“ gerichtet.

Das erste Bild der Reihe wurde mit geschlossener Blende (meist f22) und kürzester Belichtungszeit (damals war mit Glück und Geld 1/1000stel möglich) fotografiert. Beim nächsten Bild wurde mit unveränderter Zeit die Blende um eine volle Stufe (auf f16) geöffnet, es kam dadurch doppelt so viel Licht auf den Film. (Wenn Du das mit einer aktuellen Kamera nachmachen möchtest, musst Du immer drei Klicks mit der Blendeneinstellung weiter gehen, dann verdoppelt sich jedesmal dei Lichtmenge.)

Beim dritten Bild war die Blende wieder um eine volle Stufe geöffnet, also wieder doppelt so viel Licht… Und so ging das immer weiter bis die Blende ganz geöffnet war.

Danach wurde Bild für Bild die Belichtungszeit verdoppelt (Heutzutage wieder meist drei Klicks), bis die längste Belichtungszeit erreicht war. Das war damals in der Regel eine Sekunde.

Auf dem Film waren also keine zwei Bilder gleich belichtet, jedes hatte doppelt soviel Licht erhalten wie das vorherige.

Der Film wurde zum Entwicklen abgegeben und nach 14 Tagen konnte ich die Ergebnisse abholen. (Ja, so lange konnte das durchaus mal dauern.)

Der Vergleich

Ich habe vor einiger Zeit aus Neugier noch einmal diesen Test gemacht und eine Belichtungsreihe auf Kleinbildfilm fotografiert.

Damit nun nicht jemand sagt, dass die alte Kamera da einen Fehler produziert hat, zeige ich im Vergleich zuerst einen digitalen Kontaktbogen der Negative. Dazu habe ich die Negativstreifen nebeneinander auf einen Leuchttisch gelegt und den gesamten Bereich, alle Negative, mit einer Belichtung digital aufgenommen.

Nach der Negativ-Positiv-Wandlung in der Software kann man sehen, wie die Unterschiede zwischen den Negativen tatsächlich aussehen. Keines der Negative ist so hell wie eines der anderen, in Leserichtung nimmt die Helligkeit zu.

Zwei Bilder wurden nicht für die Vergrößerungen im unten folgenden Bild genutzt, denn ich hab zweimal vergessen, den Selbstauslöser zu betätigen. Die Bank blieb leer und ich habe diese Bilder wiederholt.

Man kann in dem „Kontakt“ recht deutlich erkennen, dass bei den Negativen, wie zu erwarten, zwischen den Einzelbelichtungen ein starker Unterschied besteht. Die bewussten „Fehlbelichtungen“ sind hier recht deutlich zu erkennen.

Im Vergleich mit der im Anschluß folgenden Übersicht der Vergrößerungen lässt sich erkennen, wie bei der Erzeugung der Papierbilder durch Eingriffe des Labors einige der vermeintlich zu dunklen oder zu hellen Fehlbelichtungen gerettet wurden.

Wenn dann die Papierbilder aus dem Großlabor nebeneinander gelegt werden, sind die ersten Bilder, die von den schwächsten Belichtungen stammten, schwarz oder fast schwarz. Dann kommen erste erkennbare Versionen, die nach und nach dann immer heller werden.

In der Mitte der Reihe gibt es aber mehrere Bilder (oft fünf bis sieben), die „richtig“ aussehen — zumindest in den Augen von Laien. Danach werden die Fotos heller, bis die letzten Bilder ganz weiß sind.

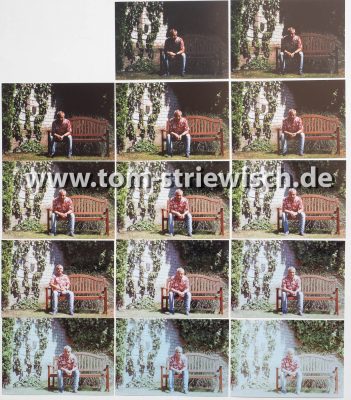

Ein Ausschnitt aus einer Belichtungsreihe auf Negativfilm. Die vom Labor ausgearbeiteten Papierbilder (10X15) habe ich für diese Illustration nebeneinander auf einen großen Bogen weißes Papier gelegt und alle gemeinsam digital fotografiert.

In der obigen Abbildung sind die Ergebnisse auf Fotopapier zu sehen. Die Negative wurden mit einer Canon FTb auf Kodak Gold aufgenommen, die Filmentwicklung und Vergrößerungen stammen aus dem „Drogeriemarktlabor“.

Jedes Bild der Reihe bekam doppelt so viel Licht wie das vorherige. Trotzdem sind die Bilder 4, 5 , 6 ,7 und 8 (zeilenweise in Leserichtung) nahezu gleich.

Obwohl die Negative — wie durch die unterschiedliche Belichtung zu erwarten — deutliche Unterschiede zeigen (vorletzte Abbildung).

Wie kann das sein?

(Übrigens: Zum Thema Digitale Belichtungsreihe habe ich auch einen Text in meinem Blog.)

Was war passiert?

Eigentlich dürfte doch kein Bild wie das andere aussehen, die Aufnahmen waren doch alle unterschiedlich belichtet. Und die Negative waren ja auch alle unterschiedlich hell.

Aber da gab es ja noch das Fotolabor und den gnädigen Farbfilm.

Solche Filme konnten zum Teil einen sehr großen Bereich an Helligkeiten differenziert erfassen; es dauerte vor allem viele Belichtungsstufen lang, bis sie durch zu viel Licht ins Weiß gingen.

Meist waren deutlich stärkere Überbelichtungen noch rettbar, weit stärkere als heutzutage mit vielen Digitalkameras möglich.

Das Labor, dass erst den Film entwickelte und dann die Vergrößerungen anfertigte, nutzte diesen Spielraum, um „fehlbelichtete“ Bilder zu retten.

Das machte man aber nicht nur aus reiner Menschenfreundlichkeit, sondern wohl in erster Linie aus wirtschaftlichem Interesse. Die Kunden mussten ja nur die „guten Bilder“ bezahlen, en Rest liess man unbezahlt beim Händler.

Da war es also pures Eigeninteresse des Labors, diese fehlbelichteten Bilder zu retten, um die Mitnahmebereitschaft des Kunden und damit den Umsatz zu steigern.

Anmerkung:

Fotografieren lernen war damals viel schwieriger. So machte das „Verfälschen“ der Ergebnisse das Belichten-Lernen viel schwerer als heute, denn die Fehler wurden ja vom Fotolabor regelrecht versteckt.

Das war aber gut für den Glauben an die Fototechnik, speziell an die scheinbar wundervolle Präzision der Belichtungsautomatik. ;-)

Fazit

Es waren also auch in der analogen Welt viele Eingriffe möglich (und auch notwendig!). Und man benötigte dazu gar keine eigene Dunkelkammer, auch die Dienstleister im Fotolabor machten für ihre Kunden (unverlangt) Bildbearbeitung.

Kurzer Einschub

ISO, Blende und Belichtungszeit sind für Dich noch böhmische Dörfer? Dann komm doch einfach in meinen Grundlagen Fotokurs im Ruhrgebiet.

Da kannst Du Fotografieren aus erster Hand lernen. Und die Praxis und der Spaß kommen dabei auch nicht zu kurz.

Aktuell:

Der nächste Termin (mit freien Plätzen) für meinen zweitägigen

Grundlagen-Fotokurs (Zeche Zollverein) ist am Wochenende

in Kürze

Information und Anmeldung

Und jetzt weiter im Thema....

5

Das analoge Bearbeiten der Bilder endete nicht bei Bildausschnitt, Farbe, Helligkeit oder Kontrast. Auch analog liessen sich z.B. stürzende Linien „bearbeiten“, entweder per Shiften schon bei der Aufnahme oder aber auch später in der Duka beim Ausbelichten auf Fotopapier. (Zum Shiften und dessen Bedeutung nicht nur für die Architekturfotografie habe ich eine Artikel im Blog.)

Und natürlich gab es auch zu analogen Zeiten schon jede Menge Montagen von Bildern, die mit Skalpell, Schere und „Fix-O-Gum“ entstanden. Manche waren eher unbeholfen, so habe ich unserem damaligen Oberbürgermeister unbeabsichtigt sechs Finger an die rechte Hand gezaubert (aber das ist eine andere Geschichte), aber manche Fotografen (Grafiker, Illustratoren) waren echte Meister in der Montage.

Und einige Fotografen machten diese Montagen nicht nur mit der Schere, sondern auch durch Mehrfachbelichtungen und andere Techniken in der Dunkelkammer.

Ein Beispiel ist der vor kurzem verstorbene Jerry Uelsmann

Kurzer Einschub

Du brauchst einen Einstieg in die Bildbearbeitung? Du suchst jemanden, der Dir die Ausarbeitung der Bilder verständlich erklärt? Dann komm doch in meinenMein Beitrag hat Dir geholfen?

Wenn du meinen Beitrag nützlich findest, kannst du mir einen Gefallen tun.

Erzähl anderen von meinem Blog!

Du kannst ihn verlinken. Klick dazu einfach mit der rechten Maustaste auf diesen Link "https://www.tom-striewisch.de", kopiere ihn und füge ihn bei Facebook und Co. in deinen Beitrag ein.

Und natürlich freue ich mich auch, wenn Du mir (zumindest virtuell) einen Kaffee ausgibst.

Danke!