Kugelpanorama – wie geht das?

(Überarbeitet August 2023) Vor einigen Tagen habe ich erneut ein paar Kugelpanoramen aus meiner Heimatstadt Essen (die sind eher nur von lokalem Interesse) zum Leben erweckt ( also ausgearbeitet) und veröffentlicht.

Es gab danach mal wieder einige Fragen an mich, wie solche Bilder überhaupt entstehen.

Der Einfachheit halber werde ich das hier in diesem Artikel zum Entstehungsprozess von Kugelpanoramen zusammenfassen.

Der ganze Ablauf der Aufnahme und Ausarbeitung eines Kugelpanoramas geschieht auch heute noch in seinen Grundlagen auf die gleiche Art wie in den 90igern des letzten Jahrhunderts (und davor, erste Experimente in dem Bereich sind wohl noch deutlich älter.)

Prinzipiell entsteht so ein Bild meist aus mehreren zusammengesetzten Einzelbildern, das ist ganz ähnlich wie bei vielen klassischen Panoramen über den Horizont (hier in meinem Blog finden sich auch

Texte und Videos zu diesem Thema der Panoramafotografie)

Geht das nicht auch einfacher?

Wie fast immer gibt es auch hier einen einfachere und billigeren Weg. Und wie fast immer hat auch diese Methode ein Nachteile — die mögliche Bildqualität in Bezug auf Schärfe und Auflösung kleiner Details leidet und die Ergebnisse weisen in der Regel mehr oder weniger stark sichtbare Fehler auf.

Bei der einfacheren Lösung handelt es sich um Kameras, die mit mehreren Objektiven gleichzeitig den Raum „abtasten“ und die Einzelbilder intern zusammenbauen.

Eines der ersten wirklich nutzbaren Modell war die „Theta S“ — heute: „Theta Z1„(*) .

Über diese Kamera habe ich bereits vor einigen Jahren einen Artikel hier in meinem Blog geschrieben. Und bei FotoTV gibt es dazu auch einen Film (mit mir).

Nur auf den Auslöser drücken und das Panorama ist fertig, das hört sich natürlich verführerisch an.

Diese One-Shot-Panoramakameras haben aber oft recht kleine Sensoren und fest verbaute Fisheyeobjektive, die mit ihnen mögliche Qualität ist deshalb eingeschränkt und die Panoramen weisen oft Fehler an den Nahtstellen und andere Probleme auf.

Je nach Anwendungszweck kann man über die grundlegenden Schwächen dieser Kameraklasse aber auch hinwegsehen. Und für manche Anwendungszwecke sind solche Kameras sogar unverzichtbar.

(Ich verwende sie gerne bei Aufträgen zur Planung zukünftiger Aufnahmen.)

Sie stellen für mich jedoch (noch?) keine echte Alternative zum weiter unten beschriebenen „üblichen“ Vorgehen dar.

Aber die Technik entwickelt sich ja beständig weiter…

Nur ein Bild

Eine weitere, deutlich kostspieligere Methode wird mit Kameras umgesetzt, die das Motiv, also die Umgebung um die sich automatisch drehende Kamera, nach uns nach Scannen.

Ganz ähnlich zur Panoramafunktion viele Smartphones, wo dei automatische Drehung in der Regel vom Anwender übernommen wird.

Beim Scannen kann es zu (bei einer professionellen Nutzung nicht immer) lustigen Ergebnisse kommen. Objekte, die sich in Schwenkrichtung bewegen, werden machmal durch die mehr oder weniger parallel mitfahrende Kamera in die Länge gezogen dargestellt und bei einer Bewegung gegen die Schwenkrichtung gestaucht abgebildet.

Die Einzelbilder werden dazu ausreichend überlappend so aufgenommen, dass nicht nur der Horizont, sondern der gesamte den Standort der Kamera umgebende Raum fotografiert wird. Es gibt extrem hochaufgelöste Kugelpanoramen (Gigapans) die aus tausenden Bildern mit jeweils sehr kleinem Bildwinkel entstehen.

Oft nimmt man aber (um die nötige Anzahl der Einzelbilder zu beschränken) Weitwinkelobjektive — häufig auch Fisheyeobjektive, die bis zu deutlich über 180° in jede Richtung aufnehmen können.

Fisheyeobjektiv, was ist das?

Fisheyeobjektive haben die Fähigkeit, mehr oder weniger den kompletten Raum vor der Kamera einzufangen, ihr Blickwinkel beträgt bis zu 180° und mehr.

Durch den großen Bildwinkel ergibt sich eine ungewöhnliche Art der Abbildung. Linien, die nicht durch die Mitte des Bildes gehen, werden (zum Bildrand hin immer stärker) gebogen dargestellt.

180Grad Blickwinkel in einem Bild

Diese besondere Projektionsart ist bei Fisheyeobjektiven gewollt und lässt sich leicht aus den Zusammenhängen erklären. Wenn Sie sich nah vor eine „unendlich“ lange Mauer stellen und im rechten Winkel darauf blicken, dann sind die oberen und unteren Mauerkanten parallel zueinander.

Wenn Sie nun den Kopf nach links oder rechts drehen würden, um die Bereiche zu betrachten, die in 90° zur ursprünglichen Blickachse liegen, werden Sie sehen, dass die Mauer sich in die Tiefe verjüngt und die Mauerkanten im Fluchtpunkt aufeinander treffen (so wie es sich für parallele Linien ja auch gehört)

Die Zigarre

Das Fisheyebild gibt diese gesamte Szene mit der Mauer in einem einzigen Bild wieder. Es kann ja 180° und mehr aufzeichnen. In einem einzelnen Bild stecken also alle drei Ansichten (und jeder Zwischenwert) gleichzeitig im Bild. Sie blicken mit 0° rechtwinklig auf die Mauer und zusätzlich blicken Sie noch um 90° oder mehr in die anderen Richtungen.

Wenn man die Szene mit Einzelbildern abtastet, werden die in der mittleren Ansicht noch parallelen waagerechten Linien in den nach links und recht geschwenkten Aufnahmen zu schräg verlaufenden Fluchtlinien.

Ein Blickwinkel von +90° bis -90° ergibt den Blickwinkel von 180°, der mit einem Fisheye üblicherweise möglich ist. Da alle Zwischenansichten von +90° bis -90° im Bild sind, muss die Mauer aus dem Beispiel nach und nach von parallelen Linien nahe der Bildmitte zu aufeinander zu laufenden Linien am Bildrand übergehen.

Sie wird zigarrenförmig verformt erscheine, damit die Ansichten stufenlos zusammenpassen.

Um die drei Einzelbilder ohne Kanten zusammenzufügen, müssen die waagerechten Linien gebogen werden. Es entsteht eine fisheyetypische Darstellung.

Diese besondere Form der Wiedergabe ist typisch für Fisheyeobjektive.

Bei „normalen“ Objektiven kommt es dagegen zu einer rectilineraren Form der Projektion (gerne auch „orthogonal“ genannt), bei der die rechten Winkel (und damit auch alle anderen Winkel) des Motivs im Bild erhalten bleiben und bei der gerade Linien gerade bleiben.

Wenn gerade Linien gerade bleiben, müssen parallele Linien parallel bleiben. Das würde bei der Wiedergabe eines Blickwinkel, der von -90° bis +90° reicht und so unendlich lange Parallelen erfassen kann, auch ein unendlich langes (im Mauerbeispiel breites) Foto nötig machen.

Aus diesem Grund lassen sich rectilinear nur beschränkte Bildwinkel abbilden, bis etwa 100°, je nach Motiv mit Einschränkungen und einigen Darstellungstricks auch bis 120° oder 140°.

Dieses besondere Motiv erlaubt eine Darstellung von bis zu 140 Grad horizontalem Bildwinkel. Die „Verzerrungen“ am Bildrand fallen nicht so stark auf.

Bei diesem Motiv dagegen wird die Problematik des mit 140 Grad sehr großen Bildwinkels deutlich.

Solche sehr großen Blickwinkel bringen also Probleme mit sich und lassen sich als „normales“ Foto kaum abbilden.

Innenansicht des vollständigen Innenraums eines Opel P2 (verformte Wiedergabe) Zur Interaktiven Wiedergabe aufs Bild klicken.

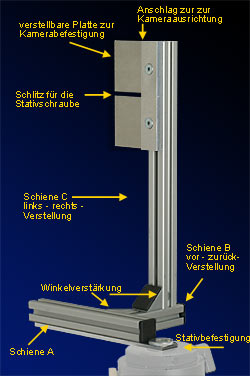

Stativ und Stativkopf

Damit die Bilder zum einfachen Zusammenfügen ausreichend überlappen, gibt es spezielle Panoramaköpfe, die passend zu den richtigen Drehwinkeln (und Neigewinkeln) einrasten oder vollautomatisch von einem Motor gesteuert werden.

Das ganze geht dann natürlich nur vom Stativ aus — oder von der Drohne. ;- ) Und ein Stativ würde ich jedem Einsteiger zu Beginn auch empfehlen.

Später, mit gewachsener Erfahrung, kann man dann auch (bei geeigneten Motiven) auf Einbeinstative oder Freihandtechnik (Stichwort: „Philopod„) ausweichen

Die speziellen Panoramaköpfe sorgen nicht nur für den richtigen Drehwinkel, sondern auch dafür, dass kein Parallaxenfehler auftritt.

Parallaxenfehler?

Werden die Kamera und das Objektiv nicht um den richtigen Punkt gedreht, schaut das Objektiv mal links und mal rechts an einem Vordergrunddetail vorbei auf einen bestimmten Punkt des Hintergrundes.

Wenn durch einen Schwenk die Positionen von Vorder- und Hintergrunddetails sich relativ zueinander verändern, lassen sich die Bilder hinterher nicht richtig zusammenfügen. Der Baum ist bei der ersten Aufnahme hinter und nach dem nächsten Teilschwenk rechts vom höchsten Zaunpfahl, das passt später nicht gut zusammen.

In den Bildern ist dieser Punkt des Hintergrundes dann einmal links und einmal rechts vom Vordergrunddetail sichtbar. Wenn so etwas im Überlappungsbereich auftritt, hat man ein Problem beim Zusammensetzen der Einzelbilder .

Das lässt sich mit einer speziellen Konstruktion des Stativkopfes lösen. Es muss sichergestellt sein, dass Kamera und Objektiv um den „Punkt der geringsten Parallaxe“ gedreht werden.

Nicht ganz richtig, aber am meisten verbreitet für solche Köpfe ist der Begriff „Nodalpunktadapter“. Ein gesonderter Text dazu folgt demnächst.

Improvisation

Wie so oft kann man natürlich auch hier ein wenig improvisieren. In dem schon oben verlinkten Beitrag gibt es eine Erklärung, wie man ein Panorama ohne einen rastenden Panoramakopf mit ausreichendem Überlappung aufnehmen kann.

Diese Technik lässt sich mit etwas Disziplin zumindest bei kleineren Kugelpanoramen auch anwenden.

Und wenn dann, wie bei Landschaftsfotos häufiger, Vordergrunddetails weiter entfernt sind, wirkt sich auch ein fehlender Nodalpunktadapter nicht so gravierend aus.

Mutig sein, ausprobieren!

Eine Coolpix 990 von Nikon mit dem Fisheyeconverter FC-E8 gehörte zu Beginn der Nuller-Jahre zur Standardaustattung vieler Kugelpanoramafotografen.

Kameras

In der Regel verwendet man immer noch klassische Digitalkameras (wegen der Größe der Gehäuse heutzutage oft spiegellose Systemkamera, früher fast ausschliesslich DSLRs) um auch höher aufgelöste Panoramen erstellen zu können.

Aber auch mit Kompakt- und Bridgekameras kann man Kugelpanoramen erstellen, ja selbst mit Smartphones geht es.

Kameraeinstellung

Die Einzelbilder eines Panoramas müssen sich später nahtlos miteinander verschmelzen lassen. Deshalb achtet man darauf, daß Schärfeverteilung, Belichtung, Kontrast und Farbgebung der Einzelbilder zu den benachbarten Ansichten passen.

Autofokus, Belichtungsautomatik (auch die ISO-Automatik) und der automatische Weißabgleich (WA) werden deshalb besser ausgeschaltet. Die Kamera sollte also vollständig manuell verwendet werden

Im Idealfall fotografiert man auf RAW, so kann man den Weißabgleich auch später noch verlustlos regeln kann.

Die Ausarbeitung — bei mir mit Lightroom Classic(*) — ist bei Kugelpanoramen fast immer zwingend notwendig. Es kommt ja nach und nach der ganze Raum ins Bild und das kann dazu führen, daß im Gesamtmotiv sehr hohe Kontraste vorkommen. Und natürlich können auch in den Einzelbildern bereits sehr starke Kontraste vorkommen.

Und gerade wenn man kontrastreiche digitale Aufnahmen wirklich richtig belichtet, ist man anschließend meist gezwungen, die Ausarbeitung selber vorzunehmen. (Hier geht es zu meinem Text + Video zum Zusammenhang zwischen perfekter Belichtung und notwendiger Ausarbeitung.)

Das gilt für Kugelpanoramen umso mehr, denn hier muss der Kontrast des gesamten Motivs bewältigt werden.

Oft werden deshalb auch HDR Verfahren verwendet.

AKTUELL

Fotokurs

für Anfänger

Der nächste Termin (mit freien Plätzen) für meinen zweitägigen Grundlagen-Fotokurs (Zeche Zollverein) ist am Wochenende

11.04.26/12.04.26 (Sa./So.)

Weitere Termine:

in Kürze

Kameraschwenk

Die eigentliche Aufnahme des Panoramas ist dann einfach .

Die eigentliche Aufnahme des Panoramas ist dann einfach .

Mit dem Nodalpunktadapter oder auch vom Einbeinstativ oder vom Philopod oder komplett freihändig werden dann die Einzelbilder aufgenommen — möglichst schnell hintereinander, damit zwischen den einzelnen Bildern keine großen Veränderungen im Überlappungsbereich auftreten können. Vorbeilaufende Passanten, Fahrzeuge, Wolken und sogar wandernde Schatten können sonst zu Problemen führen.

Im Laufe der Zeit entwickelt man dabei natürlich eine gewisse Routine. Doch gerade zu Anfang ist es schon recht praktisch einen rastenden „Panoramakopf“ zu haben, der mit Klicks die jeweiligen Kamerapositionen vorgibt.

Ausarbeitung der Einzelbilder

Nach der Aufnahme werden die Bilder wie ganz normale Fotos (am besten vom RAW) ausgearbeitet.

Aber Vorsicht, die Ausarbeitung sollte in der Regel für alle Bilder eines Panoramas gleich sein. Jedes Bild einzeln optimal zu optimieren führt dagegen zu Problemen, da sie sich anschliessend nicht so einfach ineinander überblenden lassen.

Die Software für das Zusammenfügen („Stitchen“) der Bilder wird auch in Bezug auf das „Verschmelzen“ der Übergänge zwischen ungleich hellen Bildern immer besser, aber man sollte es nicht überreizen.

Deshalb muss man oft Kompromisse eingehen, damit die Schatten in dem einen Bild nicht zulaufen und die Lichter in einem anderen Bild nicht ausbrennen.

Der gefundene Kompromiss wird dann auf alle Bilder angewendet.

Meine bevorzugte Software Lightroom(*) bietet dazu mit dem Synchronisieren-Befehl die Möglichkeit, alle Einstellungen eines „Masterbildes“ auf die anderen ausgewählten Bilder zu übertragen.

Kurzer Einschub

Du brauchst einen Einstieg in die Bildbearbeitung? Du suchst jemanden, der Dir die Ausarbeitung der Bilder verständlich erklärt? Dann komm doch in meinenAus den RAW-Daten werden nach der Ausarbeitung, also nach der Festlegung des Entwicklungsrezeptes, die Bilder als JPEG oder Tiff exportiert.

Wenn keine weitere Bearbeitung nötig ist, können schwach komprimierte JPEGs völlig ausreichen, wer dagegen höchste Ansprüche stellt oder das entstehende Panorama noch weiter bearbeiten will, wählt TIFF, durchaus auch im 16-Bit Modus.

Ich lege für jedes Panorama einen eigenen Ordner an, in den diese Ausgangsbilder kommen, die gleichnamigen RAWs finde ich im Falle des Falles ja in meinem Archiv in Lightroom problemlos wieder.

Zeitraffervideo

Vor einigen Jahren habe ich ein Zeitraffervideo aufgenommen, dass die grundlegenden Arbeitsschritte bis zum fertigen Panorama zeigt.

Mittlerweile habe sich ein paar Dinge verändert, aber das prinzipielle Vorgehen kann man da trotzdem recht gut erkennen.

Vorab in Stichworten:

- Bilder in Lightroom ausarbeiten

- Evtl. HDR Ausarbeitung — heutzutage anders als im Video in erster Linie in LR(*)

- Einzelbilder exportieren

- In PTGui zum Panorama zusammensetzen.

- Bodenbereich bearbeiten („Nadirretusche“)

- Fertiges Panorama mit einigen Sonderfunktionen wie Hotspots und Infokästen in krPano oder Pano2VR (oder …) erstellen.

Das Video ist schon etwas älter und zeigt eine kurze Zusammenfassung der Bearbeitungsschritte, die nötig sind, um aus Fisheyebildern ein equirectangulares Bild als Vorlage für ein Kugelpanorama zu machen.

Das fertige Panorama, interaktiv, steuerbar, gibt es unter:

http://www.essen-360grad.de/panoplayer/panoptikum_13_01_player.php

Zusammenfügen

Oben im Video kann man sehen, daß ich die Einzelbilder mit PTGui zum Panorama zusammenfüge. Diese Software baute ursprünglich auf den (kostenlosen) Panoramatools von Prof. Dersch auf, mit denen ich zum Ende des letzten Jahrtausends meine ersten Panoramen zusammengesetzt habe.

Aus diesem Ursprung von PTGui (Panorama Tools Graphical User Interface) hat sich ein umfangreiches (und eigenständiges) Werkzeug entwickelt, dass für mich für die Panoramafotografie unverzichtbar ist.

Alle Schritte von der Ausarbeitung des Einzelbildes bis zur (online-) Präsentation des fertigen Panoramas lassen sich in PTGui erledigen.

Ich verwende es aber eigentlich nur für die klassischen Schritte Verformen, Ausrichten und Überblenden der Einzelbilder, wie im obigen Video zu sehen.

Nadir

Oft steht während der Aufnahme unten im Bereich des Nadir das Stativ. Es soll aber hinterher im fertigen Panorama nicht mehr sichtbar sein — die Aufgabe geht dann an die Retusche.

Je nach Qualität der Aufnahmetechnik und der Erfahrung des Fotografen ist manchmal eine gesonderte Ausarbeitung des Bodenbereiches (Nadirretusche) gar nicht nötig. Das kann dann PTGui dann gleich mit erledigen.

Falls es doch nötig sein sollte gibt es verschiedene Verfahren. Das hier im Film erwähnte mit dem Superrune Plugin in Photoshop verwende ich heute nicht mehr, die Software läuft auf meinen Rechnern nicht mehr.

Ich habe vor einigen Jahren verschiedene Videos zu verschiedenen anderen Verfahren der Nadirretusche hier im Blog veröffentlicht.

Ich selber verwende heutzutage in erster Linie krPano und Photoshop(*) zur Retusche des Bodenbereichs und anderer evtl. auftretender Fehler.

Dank der neuen KI-Funktion „Generatives Füllen“ wird das, je nach Bild, dramatisch vereinfacht.

(Das Generative Füllen ist zur Zeit, 2023, nur in „Photoshop Beta“ verfügbar. Photoshop Beta kann über die Creative-Cloud-App von jedem Foto-Abo(*) Nutzer zusätzlich zu Photoshop geladen werden .)

Präsentieren

PTgui kann das Ergebnis zwar auch direkt als internettaugliche Präsentation ausgeben, aber das mache ich dann lieber mit anderen Programmen, in erster Linie mit krPano (oder auch mit der Alternative Pano2VR).

Mit diesen Programmen ist es möglich, nicht nur ein einzelnes Panorama zu präsentieren. Man kann auch virtuelle Touren mit Hotspots, Infokästen, Karteneinbindung, Bild- und Videoeinblendung, Sound und mehr damit erstellen.

Kugelpanorama lernen

Vor bald 20 Jahren war ich anscheinend weltweit der erste, der den Weg zum Kugelpanorama in Workshops und Einzelunterricht geschult hat. Und auch heute noch kannst Du mein Angebot dazu wahrnehmen. Allerdings mache ich Gruppenkurse nur noch auf besondere Nachfrage.

In den meisten Fällen drängt der akute Lernbedarf gerade Teilnehmer aus dem professionellen Umfeld durch vorhandene Aufträge so stark, dass doch lieber ein Einzelkurs gebucht wird, statt auf einen Gruppentermin zu warten. Auch wenn das ein wenig teurer ist.

Wenn Du Dich dafür interessierst, findest Du meine entsprechenden Angebote auf der Website der Fotoschule-Ruhr.

Zu den Informationen und zur Anmeldung zu den Kugelpanoramakursen der Fotoschule-Ruhr.

Mein Beitrag hat Dir geholfen?

Wenn du meinen Beitrag nützlich findest, kannst du mir einen Gefallen tun.

Erzähl anderen von meinem Blog!

Du kannst ihn verlinken. Klick dazu einfach mit der rechten Maustaste auf diesen Link "https://www.tom-striewisch.de", kopiere ihn und füge ihn bei Facebook und Co. in deinen Beitrag ein.

Und natürlich freue ich mich auch, wenn Du mir (zumindest virtuell) einen Kaffee ausgibst.

Danke!